友情提示点击顶部放大镜 可以使用站内搜索 记住我们的地址 www.hainabaike.com

做为70后城市胡同里长大的的男生,每个人记忆里都有一段童年烤红薯的故事。

70后的童年,正是处在国家由物资匮乏到即将丰富的临界点。彼时童年的我们,虽然已经可以吃饱不再挨饿,但是对于绝大多数家庭而言,像肉类荤腥以及鸡蛋,却做不到随时能吃到。因此,跟其他食物相比,烤红薯就成为绝美的一道美食。

北方名为红薯,在南方叫地瓜。叫法不同,其实是一种东西。烤红薯,是北方孩子冬天里很深很深的记忆。那时候红薯是普通大众家里的一道主食。家家户户到了冬天,都会成筐买红薯。这就跟不久后条件更好一些时候,冬天成筐买大白菜一样。

家里买的成筐的红薯,到了阳光明媚的日子,照例都会拿出来晒太阳。因为经过太阳充分照射,红薯才会更加甜糯。记得那时候,红薯有两种口感:一种叫“干面甜”,白芯,烤熟后瓤是白色,粉糯的,用手掰一个红薯,感觉是硬的,咬下去有一股独特的香味(后来长大后知道那叫板栗香);还有一种叫“稀流甜”,烤熟后瓤是黄色,用手捏起来是软的,不容易掰开,淌蜜。两种口感的红薯外观上很容易分辨,“干面甜”红薯的表皮比“稀流甜”颜色更深偏紫一些。两种红薯,拥有各自忠实的粉丝。一大群孩子,下午放学后,手拿着各自家的烤红薯,聚在一起争论谁家的红薯更甜,成为那个年代城市胡同里长大孩子童年的记忆。

那个时候红薯有两种吃法——“蒸”或者“烤”。而记忆里好像那个时候的孩子对蒸红薯都不怎么感冒。蒸红薯是大人们最省事最简便的做法。

大人们上班,赶不上给下午放学比较早的孩子们做饭,家里没有条件而社会上也少有可供买零食的商店,所以大人们都是早上蒸一大锅红薯随随便便往煤火边或者碗橱里一搁。孩子们放学饿了,不用加热,直接拿起来凉着就可以吃。而烤红薯,由于不便操作,就少见一些 。正因为如此,加上烤红薯更好的口感,因此放学能够吃上烤红薯是一个孩子足以炫耀的事情,所以稍大一点的孩子都开始自己动手想办法烤红薯。

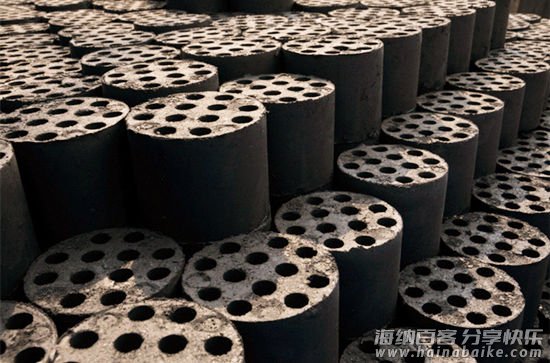

对于那时候的孩子来说,成功的烤出好吃的红薯并不是容易操作的事情。那时候家里都是煤火,也就是砖砌在厨房的烧煤球的炉子(年龄更大些才出现可以直接买到的用工业生产的用铁桶做好的炉子)。煤球可以直接买到,而对于大多数一般家庭而言,买粉煤自己用煤球机砸煤球是一个更经济更实惠的选择(一个煤球能省一到二分钱)。到了周末(那时候是单休只休息周日)砸煤球,是每个家庭男主人的一项正式家庭作业。砸好的煤球首先要试烧一下用来测试煤粉和煤土的掺杂比例,而往往这个时候,是家里大人最纵容孩子可以直接烤红薯的时机。

大人们点好火试烧煤球,孩子们可以趁机往炉膛里扔红薯。理想状态下的结果是:大人们试烧煤球成功并按试验比例砸完煤球(一般一次出品200个煤球左右用时半天),地瓜在炉膛里正好烤熟。但实际上这样的理想状态并不常见。究其原因 是因为试烧煤球的过程中火力并不稳定,而火力的不稳定对地瓜的大小和烤制时间匹配提出了更高的要求:时间长了地瓜小了都容易烤干而不好食用。记忆里能够烤出成功的“烤红薯”是一件特别不容易的事情。

后来不知道是谁家孩子的发明,反正记得是那个总是可以成功吃到较好质量烤红薯的同学——推荐的一个秘籍。每天中午大人做好饭封火以后,直接往炉膛里扔进去两到三个地瓜,但是一定要挑大一些的。这样下午放学从炉膛里拿出来的就正好是烤熟的香喷喷的烤红薯。印象里好像试了很多次,但这个方法并不是百试不爽的好方法。

后来有更大一些的孩子教了一个另外的办法。依然是中午大人做好饭封火以后,在煤火的封盖儿旁边放几个红薯,不过要挑稍微小一些的。然后用一个搪瓷脸盆,连煤火封盖儿和红薯一起盖住。这样下午放学打开脸盆,里面就是烤熟的红薯了。这个方法更容易一些成功率也更高一些。毕竟这种方法不像在炉膛里,不会出现整个地瓜被烤成黑炭的情况,所以很快风靡起来。

正是由于烤红薯的不易,所以当更大一些街上出现了用大汽油桶改装的烤红薯的专用煤火并开始有人推架子车走街串巷而专业卖烤红薯的时候,就觉得什么时候能够拥有这样一个神器才是人生理想。

吃烤红薯,最好吃的是烤出来“流油”的红薯表皮以及和表皮黏连的部分。用手掰一块,塞嘴里咬下去,牙齿立刻由于红薯的胶质而被黏住,甜蜜的口感迅疾充斥口腔,加上此时牙齿对于烤红薯表皮的研磨,鼻端萦绕的深深地红薯香味,这种有软有硬、色香味俱全的深具美食特色的快感征服你的味蕾的同时,深深烙入你的印象......

美食,特别是儿时记忆里的美食,它在人生当中的符号往往不仅仅是一道美食。它更多的是乡情,是无论今天你身处何方,又是什么地位,它在提醒你,那个最初的自己从何而来,自己的原点在何处。

若干年后,当你站立在城市高楼之巅,还能回忆起那些年一起烤红薯的小伙伴吗?

评论列表